紹介内容や役職等は、掲載時のものであり、現在のものとは異なる場合があります。個別の内容、連絡先についての問合せには応じておりません。

詳しくは、本Webサイトのトップページをご覧ください。

トップページはこちらから

秋田の短歌を盛り上げようと短歌大会や研修会を開くなどの活動している人たちがいます。「日常生活や自然、旅行など、感動したことが短歌づくりの原動力になっています」と話しています。

古澤 りつ子さん

秋田県歌人懇話会

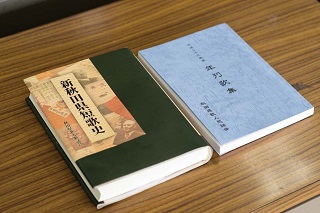

秋田県歌人懇話会が発行する年刊歌集などの書籍

秋田県歌人懇話会 常任理事の古澤りつ子さんにお話を伺いました。

>秋田県歌人懇話会の概要は。

「1956年11月、県内で活動する歌人11人が集まり、秋田の短歌を盛り上げようと設立。その翌年には第1回全県短歌大会を開催しました。これまで短歌大会を開いたり、『新秋田県短歌史』や『年刊歌集」などの書籍も発行。昨年から新しい取り組みとして、研修会を始めました。会員数は2008年頃にピークを迎え、567人が所属していました。しかしその後は減少し、2017年3月の時点で256人となっています。秋田県は平安時代の歌人・小野小町の郷でもあるので、古くから和歌への関心は高いです。小野小町にちなんだ短歌大会が開かれているほか、県内各地の名誉歌人にちなんだ短歌大会もあります」。

>短歌の面白さを教えてください。

「日常生活の家族の言葉や仕事場での人間関係、庭に来る鳥などの自然、旅行など、感動したことが短歌づくりの原動力になっているので、そういうものに対する感性というか、新鮮な気持ちを常に持っていたいですね。いまは、思い付いた言葉をスマートフォンにすぐ記録して、後で作品として仕上げることが多いです。短歌づくりを始めたときは、子どもの成長についての日記を書くような内容でした。これまでの作品を振り返ると、どういう気持ちで生きてきたかが分かりますし、その歌を詠んだときの感動が蘇ってくることがあるので、自分の生きてきた証ということもできます。5・7・5・7・7で短いだけに、易しくもあり難しくもありますね」。

>作品を発表する意義とは。

「私が所属している『白路』という結社では、月1回のペースで歌会をしています。歌人の皆さんが無記名で作品を提出して、それに対して結社の皆さんからの自由なコメントが入るんですね。作品を自分以外の誰かに見てもらうことで、自分でも気付かなかったことを学べます。そのほか、短歌の専門誌が作品を募集していて、ネットを通じて講師の方に応募作品を添削してもらうシステムを利用することもあります」。

>創立60周年の記念式典について。

「7月2日、秋田ビューホテルで記念式典と短歌大会、祝賀会を開催します。記念式典では、結社のひとつ『星雲』代表の林田恒浩先生を講師にお招きして『大西民子の歌と人生』についてご講演いただきます。午後から開かれる短歌大会は、県内の短歌を愛する皆さんが集まる場。今回は創立60周年を記念して、広く一般の方からも大会向けに作品を募集しています。短歌人口が減少しつつありますし、高齢化も進んでいるので、若い方にも積極的にご応募いただきたいですね。若い世代の感性で詠まれた歌との出会いを楽しみにしています」。

古澤さんプロフィール

1962年、鹿角市生まれ。高校時代は文芸部に所属し詩作に励む。歌人・俵万智さんの歌集「サラダ記念日」を読み、短歌づくりに取り組む。約10年前に秋田県歌人懇話会に入会し、現在は同会の常任理事として広報などを担当する。